El alineamiento con Estados Unidos puede ofrecer anclaje, inversiones y protección geopolítica, pero también implica aceptar una arquitectura de poder donde la soberanía económica queda subordinada a intereses ajenos.

La doctrina Monroe fue una política exterior anunciada por Estados Unidos en 1823 durante la presidencia de James Monroe. Su idea central puede resumirse en la frase “América para los americanos”, aunque en la práctica significó “América al servicio de Estados Unidos”. El mensaje original advertía a las potencias europeas que no debían intervenir, colonizar o intentar expandirse en el continente americano.

La doctrina buscaba evitar que Europa recuperara influencia en América Latina tras las independencias. Estados Unidos, aún joven, se presentaba como protector del hemisferio. Sin embargo, con el tiempo la doctrina Monroe se transformó en un instrumento de justificación para la expansión y la intervención estadounidense en la región. Fue usada para legitimar intervenciones militares, derrocamientos de gobiernos, ocupaciones y control económico en varios países latinoamericanos.

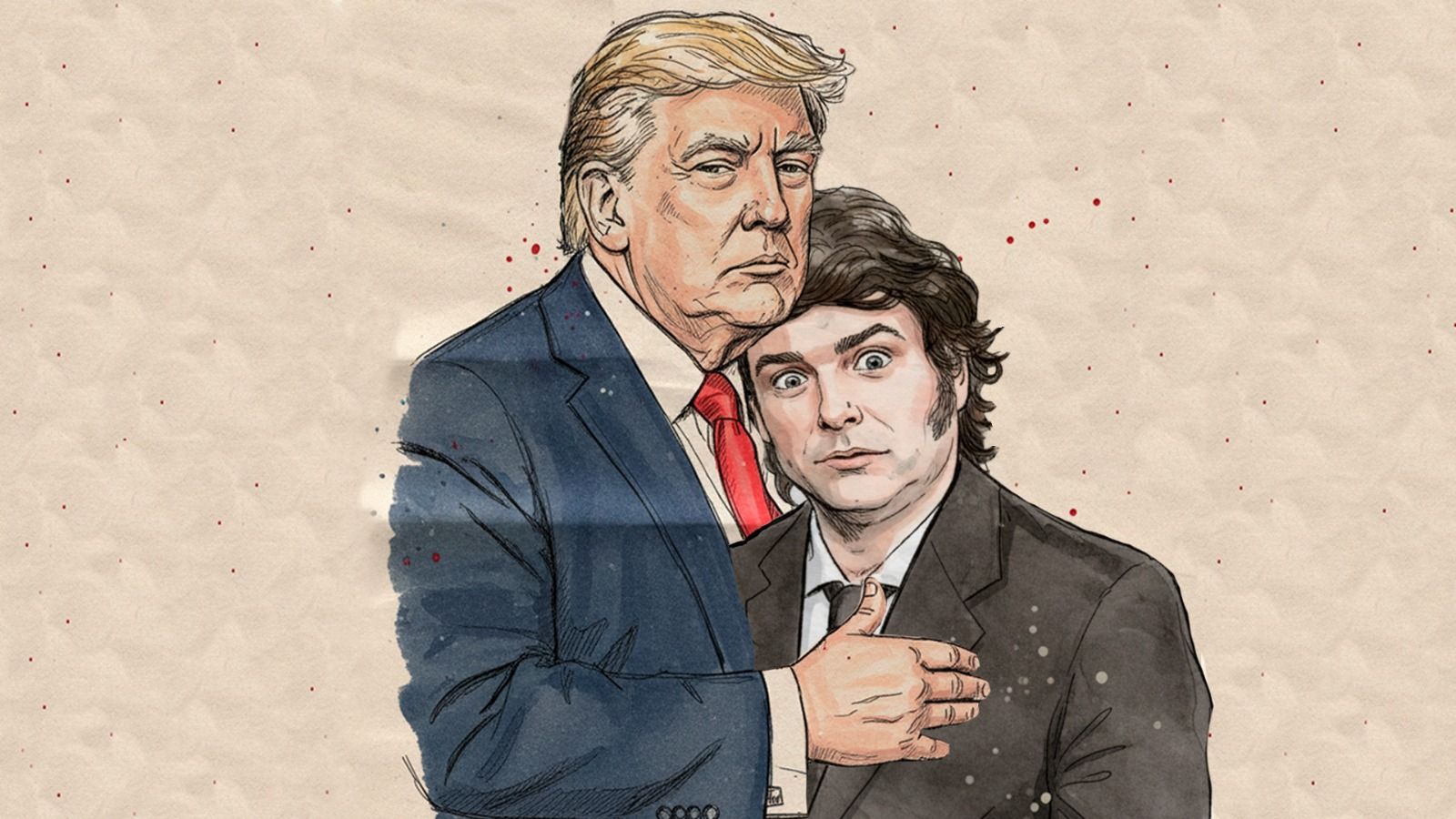

El nuevo pacto entre Argentina y Estados Unidos es un nuevo ejemplo de la doctrina Monroe, pero esta vez para limitar el avance de China. Tiene no solo consecuencias comerciales sino geopolíticas de todo tipo que desarrollaremos a lo largo de esta columna cuya síntesis son:

– Prepararse para una eventual guerra militar con China cada vez más posible regenerando la cadena de suministros autónoma, no solo pasando a producir dentro de Estados Unidos (tierras raras, por ejemplo) sino en países aliados: near-shoring y re-shoring.

– La experiencia de la pandemia demostró la dependencia de Estados Unidos sobre productos farmacológicos que se fabricaban en China, por eso se menciona explícitamente en este acuerdo la producción de laboratorios.

– Búsqueda de crear alternativas a las exportaciones agropecuarias argentinas a China, coordinando exportaciones de soja con EE.UU, y al mismo tiempo sustituir en parte ganadería por agricultura.

Parte de Estados Unidos cree que la guerra comercial con China la terminará perdiendo, mientras que en una guerra militar podría vencerla si no lo pospusiera tanto como para que China iguale el desarrollo militar norteamericano.

Pero vayamos primero al registro de los hechos y luego a la explicación geopolítica de las causas que lo promueven. Este jueves se anunció el acuerdo que Donald Trump y Javier Milei firmaron, reafirmando la alianza estratégica entre Estados Unidos y Argentina. Es un acuerdo de comercio e inversión recíproca basado en valores democráticos compartidos y la promoción de mercados abiertos. El comunicado destaca que el objetivo es impulsar el crecimiento a largo plazo, generar oportunidades y garantizar un entorno transparente para el comercio y la innovación.

Tanto el gobierno argentino como el estadounidense subrayaron que el acuerdo podría aumentar las inversiones de EE. UU. en Argentina y reducir tarifas en sectores clave, fortaleciendo el comercio bilateral. Autoridades como el canciller Pablo Quirno y el embajador Peter Lamelas resaltaron el carácter histórico del acuerdo y su rol en impulsar el futuro compartido entre ambas naciones.

El propio Presidente celebró el anuncio del acuerdo, y lo vinculó con su proyecto de “hacer grande a la Argentina nuevamente”. Durante su discurso en Corrientes en el marco del 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad, criticó a los “experimentos populistas” y sostuvo que el país necesita capitalizarse tras un siglo de “socialismos de distintos pelajes” y planteó que existen grandes oportunidades desaprovechadas, como la explotación minera.

Además, enfatizó que “la larga noche populista está llegando a su fin”, reivindicó el resultado electoral del 26 de octubre, aseguró que su gobierno será “el más reformista de la historia argentina” y afirmó: “Estamos comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente”

El acuerdo abarca una amplia apertura comercial, con reducciones arancelarias y también eliminación de barreras no arancelarias. Argentina otorgará acceso preferencial a productos estadounidenses en sectores como tecnología, medicamentos, maquinaria y agricultura, mientras que Estados Unidos levantará aranceles sobre ciertos recursos y bienes farmacéuticos. También ambos países mejorarán el acceso recíproco a sus mercados de carne y trabajarán para simplificar procesos regulatorios.

En materia normativa y regulatoria, Argentina aceptará productos estadounidenses que cumplan con estándares de Estados Unidos o internacionales sin exigir trámites adicionales, incluyendo vehículos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Además, reforzará su régimen de propiedad intelectual combatiendo la falsificación, agilizando patentes y adecuándose a estándares globales. El país también abrirá más su mercado agrícola al ingreso de ganado, aves, carnes y lácteos estadounidenses, y colaborará con EE.UU. para remover otras barreras al comercio alimentario, algo que encendió las alarmas en algunos referentes del sector agrícola.

El acuerdo incluye compromisos en ámbitos laborales, ambientales, de seguridad económica y comercio digital. Argentina prohibirá la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, un punto dirigido contra los países asiáticos, que Estados Unidos denuncia por mantener este tipo de explotación.

También se prevé cooperación en minerales críticos, estabilización del comercio de soja y limitaciones a distorsiones causadas por empresas estatales. Además, Argentina facilitará el comercio digital reconociendo a EE. UU. como jurisdicción adecuada para transferencias de datos y validando firmas electrónicas estadounidenses.

Las principales críticas señalan que el acuerdo subordina la política comercial argentina a los lineamientos de Washington, especialmente en relación con terceros países como China, generando dudas sobre el margen de maniobra del país en sectores sensibles como la soja.

También se cuestiona el impacto en el Mercosur, ya que las preferencias arancelarias otorgadas a Estados Unidos podrían romper la lógica del bloque. De hecho, el mismo día que se anunció el acuerdo con EE. UU., trascendió que nuestro presidente se inclina por no participar de la próxima Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, programada para el 20 de diciembre en Foz de Iguazú, Brasil.

Distintos analistas denuncian que el Gobierno argentino impulsa un alineamiento incondicional con la administración Trump, mientras consolida un modelo económico que beneficia a sectores primarios y expone a la industria nacional a una competencia difícil de soportar. Un aspecto llamativo es que casi no se habla del acero y del aluminio, dos sectores históricamente sensibles en cualquier negociación comercial con Estados Unidos.

Ayer también hubo otro evento que implicó la voz de los industriales argentinos, la 31° Conferencia Industrial de la UIA, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, realizada solo horas antes de que se confirme el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Milei no asistió al evento, aunque sí lo hicieron los ministros Luis Caputo, de Economía, y Diego Santilli, de Interior.

Caputo reiteró que no es viable liberar el tipo de cambio y anticipó que el objetivo inmediato es acumular reservas, además de continuar bajando las tasas para estimular el consumo. Aunque los industriales esperaban anuncios específicos para la actividad, el ministro evitó hablar de reactivación o reformas y se limitó a remarcar la disciplina macroeconómica prometida al Fondo Monetario Internacional (FMI). En todo su discurso, que duró una hora, no mencionó la palabra “industria”.

Santilli mantuvo un intercambio más político y detallado con la mesa chica de la UIA. Aseguró que pronto enviarán proyectos clave como la ley para “sacar dólares del colchón”, el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, mientras que la reforma tributaria quedaría para marzo. Algo que llamó la atención fue que habló de los industriales como “emprendedurismo”

Quien tomó la voz por las necesidades del sector fue Paolo Rocca, dueño de Techint, quien planteó la necesidad de una política industrial clara, orientada a objetivos de largo plazo y con mecanismos para proteger a la producción nacional de la competencia desleal. “Tenemos que hacer política industrial”, reclamó.

El consumo, fuertemente rezagado, es la mayor preocupación: las empresas registran caídas profundas incluso en productos esenciales. El doble ajuste -el de 2024 y el impacto de las altas tasas- deterioró aún más las ventas. En este escenario, tanto empresarios como representantes de la CGT coinciden en que el desafío central para 2026 será sostener el empleo y evitar una mayor contracción.

Otro factor crítico es la invasión de importaciones a precios entre 30% y 40% más bajos que los productos locales, especialmente de origen asiático. En sectores como el metalúrgico, las importaciones crecieron 70% interanual, agravando la presión sobre el “costo argentino” y reforzando la demanda por una estrategia industrial que permita competir en igualdad de condiciones.

¿El acuerdo con Estados Unidos servirá para revertir esta situación o la profundizará aún más, sumando competencia de productos venidos del norte? Argentina abrirá mercados industriales y tecnológicos donde EE.UU. tiene ventajas abrumadoras, mientras que Washington ofrece concesiones limitadas a bienes primarios sin afectar su estructura productiva. No olvidemos que el acuerdo con EE. UU. es completamente asimétrico: estamos hablando de un pacto entre una nación que “salvó” a la otra con préstamos directos del Tesoro.

La eliminación de barreras no arancelarias, el reconocimiento automático de estándares estadounidenses y la aceptación de certificaciones como las de la FDA son vistas como una renuncia a facultades regulatorias clave. A esto se suma la presión para modificar normas de propiedad intelectual y la apertura agrícola a productos altamente subsidiados, lo que podría perjudicar a economías regionales y pymes alimentarias.

Sin embargo, el acuerdo se concentra en industrias como la automotriz, farmacéutica y agroalimentaria, donde quizás podría implicar oportunidades que desafíen la lectura clásica según la cual Argentina y Estados Unidos tienen economías estructuralmente competitivas y excluyentes. La lógica del near-shoring le da vuelta a esa premisa: si Washington busca diversificar sus cadenas de suministro y reducir dependencia asiática, es razonable que explore países con capacidad industrial y ubicación estratégica en el hemisferio. Desde esa perspectiva, Argentina no aparece como un rival sino como un posible nodo complementario dentro de una red productiva más amplia.

El near-shoring es una estrategia empresarial en la que una compañía traslada parte de su producción o servicios a un país cercano geográfica o culturalmente, en lugar de hacerlo en regiones lejanas como Asia. El objetivo es reducir costos logísticos, acortar tiempos de entrega, minimizar riesgos en la cadena de suministro y aprovechar zonas horarias más compatibles.

A diferencia del offshoring, que implica tercerizar en lugares muy lejanos, el nearshoring busca combinar ahorro con mayor eficiencia operativa y mejor coordinación. Muchos países, incluidos México y varias naciones de Latinoamérica, están atrayendo inversiones por esta tendencia, debido a su proximidad a grandes mercados como Estados Unidos.

Esa misma lógica explica por qué algunos analistas consideran que este acuerdo podría resultar más ventajoso que el histórico -y eternamente demorado aunque ahora sí próximo a firmarse- tratado Mercosur-UE, cuya cuota Hilton para la carne argentina ronda las treinta mil toneladas que hoy apenas se cumple parcialmente y podría llevarse a cincuenta mil toneladas con el acuerdo, mientras que la negociación con Estados Unidos habilitaría el doble, hasta cien mil toneladas, de confirmarse con un impacto económico significativo.

En el ámbito farmacéutico, la posibilidad de producir genéricos en Argentina con estándares compatibles con los de Estados Unidos abre un escenario interesante. No es descabellado imaginar inversiones estadounidenses orientadas a fabricar en el país medicamentos de alto costo para abastecer no solo al mercado norteamericano sino a terceros países. La industria local, que combina capital nacional con multinacionales ya radicadas, podría transformarse en un polo de manufactura regulada, siempre que las reglas de propiedad intelectual y certificación sanitaria se definan con claridad y previsibilidad.

La comparación con México es inevitable. El reordenamiento productivo de los últimos años dejó al descubierto el uso de maquilas como puerta de entrada para manufacturas asiáticas disfrazadas de norteamericanas, algo que en Washington generó tensiones políticas y reclamos dentro del propio United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA).

Es decir, muchas maquilas mexicanas importan partes baratas desde Asia, las ensamblan mínimamente en México y luego reexportan esos productos a Estados Unidos como si fueran “norteamericanos”, aprovechando los beneficios arancelarios del tratado comercial entre EE. UU., México y Canadá. Este antecedente explica por qué Estados Unidos puede estar buscando en el Cono Sur un contrapeso estratégico que le permita diversificar riesgos y disciplinar a sus socios tradicionales. En esa jugada geopolítica, Argentina se vuelve útil no solo por lo que produce, sino también por lo que simboliza frente a México y Brasil.

El agro argentino, sin embargo, observa el panorama con sentimientos encontrados. Mientras algunos dirigentes advierten que hoy el país ni siquiera logra completar la cuota Hilton y que la estructura ganadera no está preparada para abastecer carnes pesadas y más grasas -las preferidas históricas del mercado estadounidense- otros referentes sostienen exactamente lo contrario: que la tendencia en Estados Unidos es hacia cortes con menos grasa y que la combinación con carnes intermedias puede convertirse en un motor para modernizar rodeos, engordes y genética. La diferencia entre ambas miradas muestra que la discusión no es solo comercial sino productiva: quién invierte, con qué horizonte y bajo qué señales de precios.

Las cadenas de suministro pasan a ser la clave del siglo XXI. La pandemia reveló que la globalización sin límites ni barreras es un riesgo y que depender de un solo país para insumos críticos puede paralizar industrias enteras. Quizás la segunda presidencia de Trump, como significante, sea una expresión de esa conclusión histórica. Y si el acuerdo con Estados Unidos realmente incluye aranceles más bajos que los vigentes en buena parte de América Latina, entonces Argentina podría convertirse en un centro competitivo para exportar manufacturas hacia el norte.

No sería la primera vez que las multinacionales reorganizan su mapa productivo en función de aranceles: la automotriz lo hizo durante décadas, y vuelve a hacerlo ahora ante la reconfiguración global. Esa lógica industrial, más que las declaraciones diplomáticas, será la que determine si este acuerdo es una oportunidad de crecimiento o una promesa que vuelve a diluirse en el aire y termina reforzando las cadenas de sometimiento de nuestro país a la política norteamericana.

Los acuerdos de libre comercio en México, especialmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), impulsaron un fuerte crecimiento del sector manufacturero orientado a la exportación. Se generaron muchos empleos en industrias como la automotriz, electrónica y maquila, lo que integró al país en cadenas de valor con Estados Unidos. Sin embargo, la competencia internacional afectó a muchas pequeñas y medianas empresas locales que no pudieron sostenerse frente a multinacionales más productivas.

El campo fue uno de los sectores más impactados: la entrada masiva de granos subsidiados desde Estados Unidos redujo los precios internos y perjudicó a millones de pequeños productores, generando migración y mayor desigualdad rural. Aunque algunos cultivos de alto valor crecieron, los beneficios se concentraron en grandes agroexportadores. A nivel económico general, México incrementó su comercio y atrajo inversiones, pero no logró un crecimiento sostenido alto; el promedio se mantuvo moderado por problemas estructurales como baja productividad y alta informalidad.

Para los consumidores, los acuerdos trajeron precios más bajos y mayor variedad de productos, junto con más competencia en algunos servicios. No obstante, esto aceleró la desaparición de pequeños comercios y aumentó la dependencia económica del país respecto a Estados Unidos. En conjunto, el libre comercio generó ganadores claros —exportadores y consumidores urbanos— pero dejó atrás a sectores vulnerables, sin traducirse en un desarrollo equilibrado para toda la economía.

Pero volviendo a la interpretación de este acuerdo como parte de la geopolítica de Trump, es interesante dimensionar la escalada de las eventuales tensiones geopolíticas con China. Pete Hegseth, secretario de Guerra de la administración Trump, dijo recientemente “Estamos como en 1939”. El diagnóstico es que Estados Unidos atraviesa un momento geopolítico similar al de 1939, año del estallido de la segunda guerra mundial: ascenso de China como rival sistémico, guerras regionales que involucran a aliados clave y un declive relativo de la capacidad industrial estadounidense.

Hegseth presentó en el National War College una estrategia destinada a transformar profundamente la política de adquisiciones militares de Estados Unidos. Su objetivo central es acelerar el rearme del país mediante la eliminación de regulaciones, la reducción drástica de controles para nuevas armas y la ampliación de alianzas con la industria privada. Señala a la burocracia del Pentágono como el “adversario interno” a derrotar para consolidar la hegemonía militar estadounidense, impulsando procesos más rápidos de prototipado y despliegue, y exigiendo a las empresas que asuman más riesgo financiero.

El plan propone otorgar poder ampliado a los ejecutivos de adquisiciones, reducir drásticamente requisitos técnicos y acelerar procesos para adoptar un modelo de producción militar de “velocidad de guerra”. La idea es abandonar el esquema de diseño, prueba y despliegue que puede tardar décadas, reemplazándolo por ciclos rápidos, modulares y actualizables al estilo de la industria tecnológica.

Sería un giro sistémico hacia un modelo de economía de defensa prebélico. Reconstruir un arsenal como el de la Segunda Guerra Mundial, pero adaptado al siglo XXI, orientando al país hacia una postura militar más agresiva y reactiva ante el ascenso de sus rivales globales, especialmente China. ¿Será tan dramática la situación, como para compararla con el año en que estalló la guerra más grande de la historia de la humanidad, que implicó campos de concentración antisemitas y bombas nucleares?

Paralelamente, el analista Andrés Malamud introdujo recientemente un concepto muy interesante al debate: el “desarrollo por invitación”, como un proceso en el que una gran potencia impulsa el crecimiento de otros países por interés estratégico propio. Ejemplos claros son Alemania, Japón y Corea del Sur, que crecieron después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall y la protección militar de Estados Unidos.

Según el analista, los países que lograron desarrollarse comparten un factor clave: la cercanía geográfica a los centros de poder y su relación con potencias pioneras. Así se distinguen tres caminos: desarrollo endógeno, como Inglaterra, Francia o los Países Bajos; desarrollo por herencia, como Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda; y desarrollo por invitación, como España, Portugal, Polonia, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong.

Aplicado a Argentina, no está claro si Argentina está siendo invitada hoy, pero está teniendo una oportunidad que en un siglo no tuvo, sostuvo. Milei apuesta a un alineamiento fuerte con Estados Unidos, una “apuesta loca, pero no tonta”. “Argentina está teniendo una oportunidad que no tuvo en el siglo XX”, aseguró Malamud.

Durante la Primera Guerra Mundial, la Argentina mantuvo una postura estrictamente neutral, decisión que respondía tanto a su dependencia comercial del Reino Unido como al peso político de una élite agroexportadora que buscaba evitar cualquier alteración del flujo de intercambio con Europa. Aunque hubo presiones para alinearse con los Aliados -especialmente después del hundimiento de barcos argentinos por submarinos alemanes-, el país sostuvo su neutralidad hasta el final del conflicto. Esa posición le permitió beneficios económicos coyunturales por el aumento de los precios agrícolas, pero también reveló la fragilidad de una estructura productiva concentrada en pocos rubros y mercados.

En la Segunda Guerra Mundial, la neutralidad volvió a ser la estrategia predominante, pero esta vez rodeada de tensiones mucho mayores. Estados Unidos presionó intensamente para que Argentina rompiera relaciones con el Eje, en el marco de su política hemisférica inspirada precisamente en la doctrina Monroe. El gobierno argentino resistió hasta 1944, cuando finalmente declaró la guerra a Alemania y Japón, en buena medida para evitar quedar aislado en la posguerra y poder acceder a los organismos internacionales que estaban naciendo.

¿Será correcta esta vez la estrategia de alinearse unilateralmente con Estados Unidos, incluso dañando el vínculo con nuestros principales socios comerciales, Brasil y China? ¿Será, como afirma Malamud, este pacto una “invitación al desarrollo”, que EE. UU. realiza por conveniencia propia, pero termine posibilitando el crecimiento del país? Lo cierto es que nuestro Presidente ha quitado al país el margen para la neutralidad estratégica. La economía actualmente está demasiado frágil, el Estado demasiado endeudado y el sistema productivo demasiado dependiente de decisiones externas como para sostener una política exterior autónoma sin costos.

El alineamiento con Estados Unidos puede ofrecer anclaje, inversiones y protección geopolítica, pero también implica aceptar una arquitectura de poder donde la soberanía económica queda subordinada a intereses ajenos. Lo contrario, profundizar la dependencia con China, tampoco garantiza autonomía, pero algunos analistas sostienen que un equilibrio soberano entre las distintas potencias podría ser el camino para desarrollar una política de desarrollo propia.

El acuerdo con Washington expone en toda su magnitud la fragilidad de nuestro país. La pregunta es si el país aprovechará esta alineación para construir capacidades propias -infraestructura, tecnología, industria- o si repetirá el patrón histórico de integrarse al mundo como proveedor primario y consumidor de manufacturas ajenas. Si el Gobierno logra que la apertura comercial se traduzca en inversión productiva real, el acuerdo podría marcar un giro de época. Pero si solo produce mayor dependencia y vulnerabilidad, será recordado como una oportunidad cedida en nombre de una geopolítica que no nos beneficia.

Día 704: La nueva doctrina Monroe, Argentina como experimento de Trump

Por Jorge Fontevecchia-Perfil